はじめましての方も、いつも読んでくださっている方も、こんにちは!てつやです。

この春、長年勤め上げた会社を定年退職し、これまで憧れてきたアレコレに挑戦する「やってみた!」ブログを始めました。今回は「雑記帳」として、私が定年後の生き方を決める大きなきっかけとなった出来事と、一冊の本についてお話ししようと思います。

あなたも、こんな風に考えていませんか?

「本当にやりたいことは、時間ができたらゆっくりやろう」

「楽しみは、後にとっておいた方がより美味しく感じられる」

実は、少し前の私も「好きなものは最後に取っておく」タイプの人間でした。しかし、ある経験をきっかけに、その考えは180度変わりました。それは、私の父と妻の父(岳父)、二人の父の看取りを通して痛感した「健康寿命」という現実です。

この記事では、私が人生の残り時間をどう生きるか、その指針を固めるに至った経験と、その考えを確信に変えてくれた一冊の本について綴ります。セカンドライフの時間の使い方に、少しでもヒントが見つかれば嬉しいです。

「この先、どう生きる?」定年を前に抱えていた漠然とした不安

今年3月、私は長年お世話になった会社を無事に定年退職しました。 「これからは自由な時間だ!」と心躍る一方で、正直なところ、心の片隅には晴れない霧のような「モヤモヤ」がありました。

「会社」という大きな看板がなくなった後、自分に何が残るのだろう。この先、一体どう生きていくのが自分にとって幸せなのだろうか。

やりたいことリストを頭の中で作ってみるものの、なんだか現実感が湧かず、ただ時間だけが過ぎていくような焦りを感じていたのです。

価値観が変わった日。二人の父の看取りで痛感した「健康寿命」

そんな私の価値観を大きく揺さぶる出来事が、定年を迎える数年前にありました。私の父、そして妻の父(岳父)を、相次いで看取った経験です。

二人の父を見送る中で、人の一生の儚さと、そして「元気に動ける時間」がいかに貴重であるかを、身をもって知りました。

それまでの私は、どちらかと言えば「好きな食べ物は最後に取っておく」タイプの生き方をしてきました。大変なことを先に片付ければ、後は楽ができる。楽しみは後に取っておいた方が、より大きな喜びになるはずだ、と。

しかし、現実はどうでしょうか。

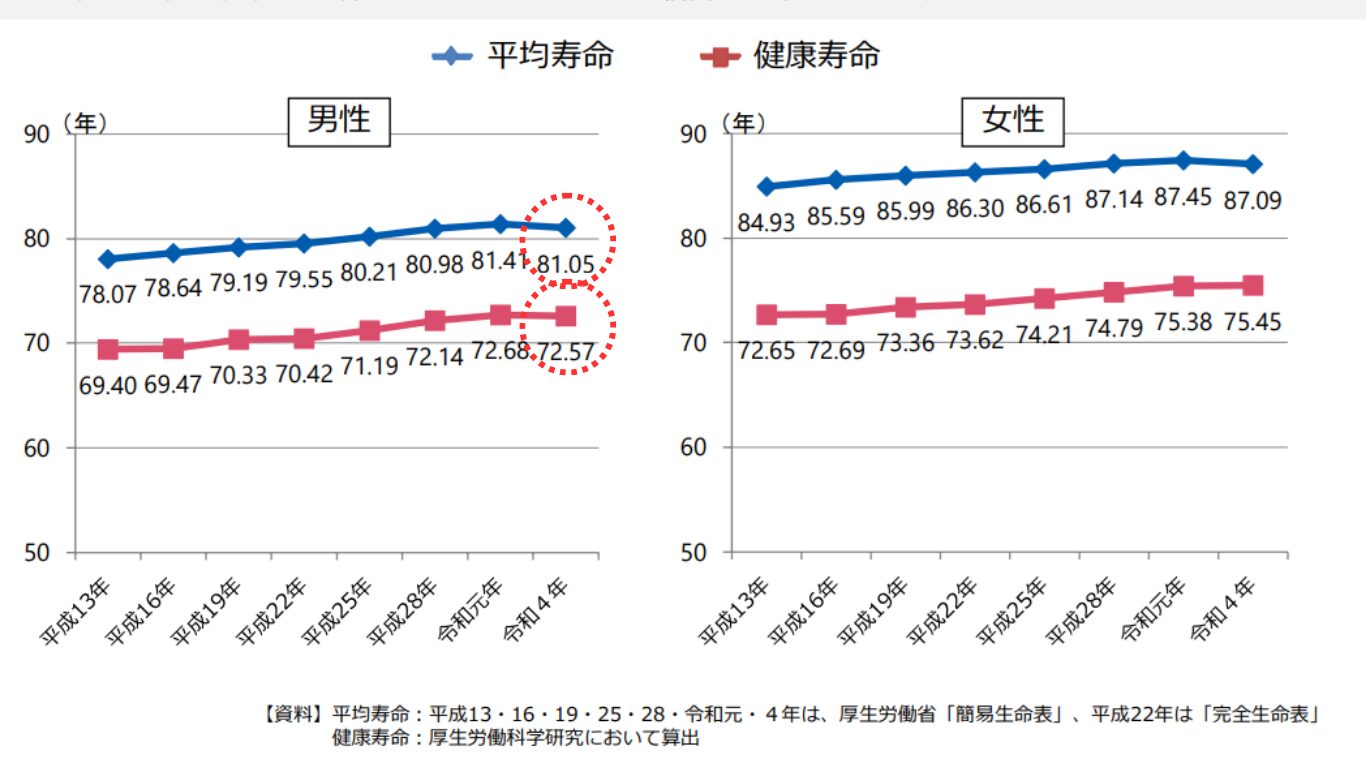

厚生労働省の発表(令和4年値)によると、男性の平均寿命は約81歳ですが、介護などを必要とせず自立して生活できる「健康寿命」は平均で約72.6歳だそうです。

既に還暦を過ぎた私にとって、本当に自由に、自分のやりたいことを満喫できる時間は、もしかしたら残りの10年しかないかもしれない。

二人の父の姿とこの事実が重なった時、「先送りしている時間はない」と、強い衝撃を受けました。

『このプリン、いま食べるか?ガマンするか?』との運命的な出会い

そんな思いを抱えていた時、本屋で一冊の本が目に留まりました。 それがこちらです。

■タイトル:このプリン、いま食べるか?ガマンするか?(一生役に立つ時間の法則)

■著者 :柿内 尚文さん

■出版社 :飛鳥新社

なんともユニークなタイトルですよね。思わず手に取ってしまいましたが、ページをめくって驚きました。これは単なる自己啓発本ではない。私が抱えていた「時間の価値」という根源的な問いに、真正面から向き合ってくれる本だったのです。

人生を豊かにする「4つの時間」とは

この本は、単なる効率化のための時間術の本ではありません。人生の満足度を高めるための時間の使い方を教えてくれます。

本書では、人生における時間を以下の4つに分類しています。

そして、人生の目的は「幸福の時間」を増やすことであると、きっぱりと述べているのです。 この分類に触れた時、父たちとの最後の時間や、自分自身のこれからの時間をどう使うべきか、ぼんやりとしていた輪郭がハッキリと見えた気がしました。

私の生き方を確信に変えた「5つの学び」

この本から得た気づきは数えきれませんが、二人の父を看取り、「健康寿命」を意識し始めた私の心に、特に深く刻まれたのは以下の5つでした。

- 時間の価値を言語化する

「現在が充実していること」こそが人生の本質であり、“いつか”ではなく“いま”をどう過ごすかが全て。この言葉に、先延ばしにしていた自分を省みました。だからこそ、手帳にはまず「幸福の時間」と「投資の時間」から書き込む。そう決めたのです。 - 自分の時間の「選択基準」を持つ

ムダな時間を減らすため、自分なりの選択基準を持つことが大切だと学びました。私の基準はシンプルにこの2つです。

・体と心の声に従っているか?

・自分の幸福度は高いか?

この基準を持つことで、日々の選択に迷いがなくなりました。 - 人生の目的は「幸福の時間」を増やすこと

これが一番の衝撃でした。どうしても「役割の時間」に追われがちですが、その時間を「幸福の時間」に変えることもできる。例えば、義務感でやるブログの準備も「新しい挑戦を楽しむ幸福な時間」と捉え直せば、価値が全く変わります。 - 長続きする幸せ=ウェル・ビーイングを意識する

一瞬の喜びも大切ですが、ブログを書いたり、車中泊の計画を立てたりするような、じんわりと長く続く幸せ(ウェル・ビーイング)。これこそが、日々の暮らしを豊かにしてくれるのだと気づきました。 - 時間の「イミヘン」は人生の武器

「イミヘン(意味変換)」は、私にとって最強の武器になりました。同じ時間でも、意味づけ次第で充実度は大きく変わる。この考え方を知ってから、例えば少し気が重い地域の集まりも、「新しいご近所さんと繋がる投資の時間」と捉えるなど、避けられない用事さえも前向きな活動に変えられるようになったのです。

「好きなものは最後」だった私の背中を押してくれた

この本は、時間術の本でありながら、「どうすれば効率よくタスクをこなせるか」という話ではありません。「どうすれば人生の満足度を高める時間の使い方ができるか」を教えてくれる本でした。

私がこれまで信じてきた「楽しみは後回し」という考え方。それも一つの美学かもしれません。でも、健康で、気力も体力もある「いま」を逃してしまったら?その「楽しみ」を味わうことすら、できなくなるかもしれないのです。

二人の父の看取りで感じていた漠然とした危機感を、この本は明確な言葉で肯定し、私の背中を力強く押してくれました。

人生の満足度は「いま」の連続で決まる

本書は、人生の満足度は「未来の大きな幸せ」ひとつで決まるのではなく、「“いま”この瞬間の小さな満足」の積み重ねによって作られていくと教えてくれます。

つまり、「いつか食べる最高のプリン」を夢見るよりも、「いま目の前にあるプリンを、最高に美味しくいただく」ことの連続が、結果として幸せな人生に繋がるのだ、と。この考え方は、私にとって目から鱗でした。

私のビジョン:「幸福の時間」を最優先する生き方へ

この経験と本との出会いを経て、私は定年後のビジョンを明確に決めました。

「後悔しないよう、“幸福の時間”を予定の真ん中に置く。そして、その挑戦の記録を残していく」

その決意の第一歩が、このブログの開設でした。

そして、長年の夢だった「車中泊」にも本格的に挑戦し、その様子を記事にしています。手探りながらも、「いま」を大切に動いている毎日は、会社員時代とはまた違う、確かな充実感と喜びに満ち溢れています。

▼車中泊のシリーズ記事はこちらからどうぞ

やってみた!車中泊

まとめ:あなたのプリン、いちばん美味しい「いま」食べませんか?

「このプリン、いま食べるか?ガマンするか?」

この問いは、日々の小さな選択のようでいて、実は「あなたの人生、どう生きますか?」という深い問いかけなのだと思います。

もしあなたが「いつかやりたいこと」を胸に秘めているのなら、思い出してください。私たちが本当に健康で、心からそれを楽しめる時間は、案外限られているのかもしれない、ということを。

さて、この記事を読んでくださったあなたに質問です。

あなたの「とっておきのプリン(本当にやりたいこと)」、いちばん美味しく味わえる「いま」、思い切って手を伸ばしてみませんか?

私も、まだまだ挑戦の途中です。このブログを通して、皆さんと一緒にたくさんの「やってみた!」を楽しんでいけたら、こんなに嬉しいことはありません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

▼これまでの記事の一部をご紹介します。よろしかったらご覧ください。

▼今回取り上げました本にご興味がある方は以下からどうぞ

コメント