皆さん、こんにちは!てつやです。

定年を迎え、「第二の人生、やりたいことを全部やる!」を合言葉に始めたこのブログ。前回は、アフィリエイトの登竜門ともいえるAmazonアソシエイトの審査に悪戦苦闘し、なんとか合格を勝ち取ったお話をさせていただきました。

▼前回の奮闘記はこちらです。

Amazonアソシエイトの審査通過のため、急いでブログの信頼性を高める重要な要素を設置することにしました。その中でも特に重要だったのが、「プライバシーポリシー」と、今回お話しする「お問い合わせフォーム」です。

WordPressには「プラグイン」という便利な拡張機能がたくさんあると聞いています。きっと、お問い合わせフォームを作るための有名なプラグインがあるはずだ。そう思って調べてみると、案の定「Contact Form 7」という、まさに王道中の王道と言えるプラグインが見つかりました。

「このプラグインを入れれば、簡単にできるだろう」

パソコン操作にも少し慣れてきた頃で、正直なところ、かなり甘く考えていました。しかし、この「お問い合わせフォーム」こそが、私を原因不明の複合エラーの沼へと引きずり込む、新たな悪戦苦闘の始まりだったのです…。

今回は、そんな私の大失敗談の「完全版」です。前回さらっと触れたお問い合わせフォームの設置で、私がどんな勘違いをし、どんな沼にハマり、どうやって脱出したのか、その全記録をお届けします。

そもそも、なぜ「お問い合わせフォーム」は必要なの?

本題に入る前に、なぜ私があんなに躍起になってお問い合わせフォームを設置しようとしたのか、簡単におさらいさせてください。

- サイトの信頼性アップのため: 運営者の顔が見える、連絡が取れるというのは、読者が安心して記事を読むための大切な要素です。

- 読者との交流のため: 記事への質問や応援メッセージをいただけたら、ブログを続ける励みになります。

- もしもの時の窓口として: 企業の方からお仕事の依頼が…なんて夢のような話もあるかもしれませんしね(笑)。

- Amazonアソシエイト審査のため: そして何より、前回の記事でお話しした通り、審査項目の一つだったからです。

理由はともあれ、ブログを運営する上では必須のパーツ。早速、設置に取り掛かりました。

いざ挑戦!定番プラグイン「Contact Form 7」との出会い

「WordPress お問い合わせフォーム」と検索して、ほとんどの解説サイトでおすすめされていたのが、「Contact Form 7」というプラグインでした。日本の開発者の方が作られたプラグインだそうで、「これなら安心だろう!」と迷わずインストール。

【Contact Form 7の基本設定手順】

- WordPressの「プラグイン」→「新規追加」からインストール

- 「お問い合わせ」メニューから新規フォーム作成

- フォーム項目を確認(通常はそのままでOK)

- メール設定でご自身のメールアドレスを入力

- 生成された専用コード(ショートコード)をコピーして固定ページに貼り付け

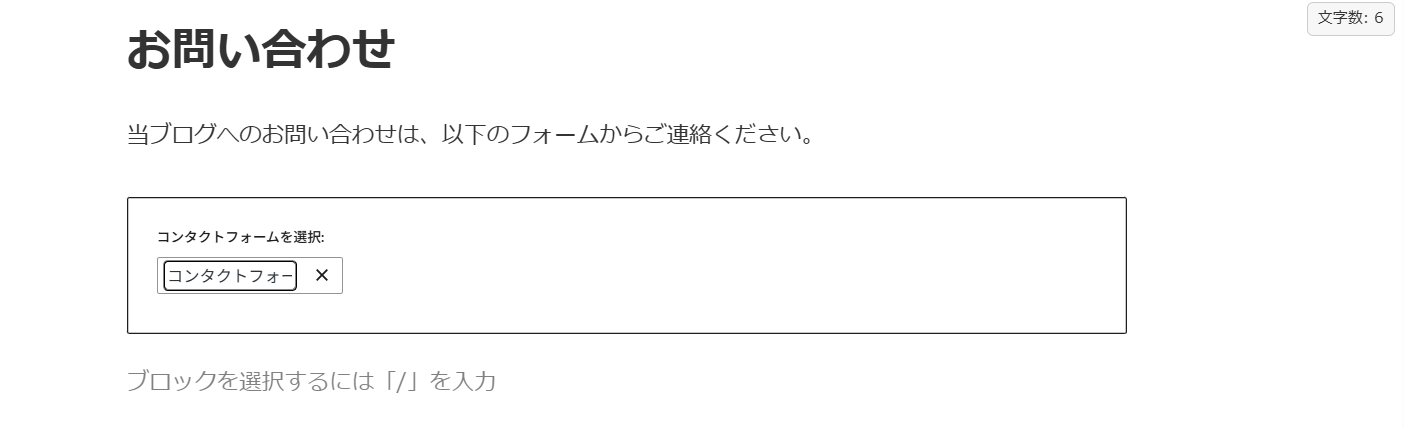

解説サイトの通りに進めると、「contact-form-7 id="xxxx" title="コンタクトフォームx"」のような呪文のようなコードが表示されました。このショートコードこそが、お問い合わせフォームの「本体」になるのです。

完成まであと一歩!固定ページへお問い合わせフォームを設置する

さて、この呪文のようなコードをコピーしただけでは、フォームはどこにも表示されません。このコードを貼り付けるための「場所」を用意してあげる必要があります。それが「固定ページ」です。

ブログの記事とは別に、自己紹介やプライバシーポリシーのように、サイト内に常設しておく独立したページのことですね。ここに、お問い合わせフォームを設置する手順がこちらです。

【お問い合わせフォーム設置手順(固定ページ作成編)】

- WordPressの管理画面から「固定ページ」→「固定ページを追加」をクリックします。

- まず、ページのタイトルを決めます。ここはシンプルに「お問い合わせ」と入力しました。

- 次に、本文を入力するエリアに、先ほどコピーしたショートコードを貼り付けます。

- ブロックエディタの場合、「+」ボタンから「ショートコード」というブロックを選んで、その中に貼り付けるのが確実です。

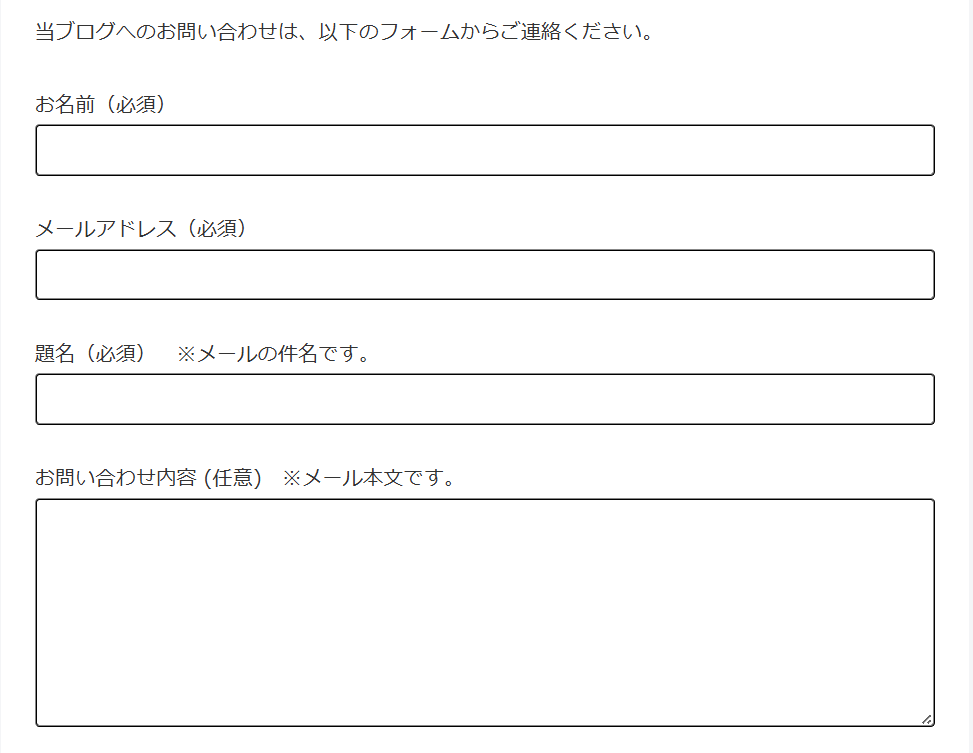

- お好みで「当ブログへのお問い合わせは、以下のフォームからご連絡ください。」のような簡単な案内文を添えても良いでしょう。

- 最後に、画面右上の「公開」ボタンをクリックします。

これで、ついにブログに「お問い合わせ」ページが完成しました!

公開したページURLにアクセスして、フォームが表示されていれば完了です。

「よし、完璧だ!念のため、テスト送信してみよう」

自分の名前とメールアドレス、そして「テストです」とメッセージを打ち込み、意気揚々と「送信」ボタンをクリック!

…しかし、画面に表示されたのは、無情にもオレンジ色の枠に囲まれたエラーメッセージでした。

地獄の始まり?スパム対策

お問い合わせフォームを設置するにあたり、避けては通れないのが「スパム対策」です。「Contact Form 7」の解説サイトでおすすめされていたのが、「Cloudflare Turnstile」という仕組みでした。

「よし、これを導入しよう!」と意気込んだはいいものの、最初の関門は、その設定サイトでした。出てくる言葉は「サイトキー」「シークレットキー」「ドメイン」…。普段あまり見慣れない英語の専門用語ばかりで、まるで謎の暗号のようでした。

立て続けに似たような設定項目が続いたため、理解が追い付いていないなか、ああでもないこうでもないと格闘すること1時間。なんとか暗号(サイトキーとシークレットキー)を手に入れることができました。この時点で、すでに大きな山を一つ越えたような達成感でした。しかし、本当の地獄はここからだったのです。

なぜ、お問い合わせフォームに「スパム対策」が必要なの?

お問い合わせフォームの設置は、自宅に郵便受けを置くのと同じです。

スパム対策なしだと…

郵便受けに鍵をかけないでおくと、世界中から大量の迷惑な広告チラシ(スパム)が投げ込まれます。その結果:

- 大切な読者からのメッセージが埋もれる

- 迷惑メールの仕分け作業に時間を取られる

- 悪質なメールが混じるリスクがある

スパム対策の役割

スパム対策は「優秀な門番」のようなもの。届いたメールを自動で見分けて、大切なメッセージだけを通し、迷惑メールは排除してくれます。

これにより、安心してブログを運営でき、読者との大切なコミュニケーションを守ることができるのです。

さて、この「優秀な門番」を導入しようとして起きた大騒動のお話…ここからが本番です。

【失敗談①】スパム対策プラグインを3重設定してしまった話

手に入れた暗号をWordPressに設定する段になり、私は重大な勘違いを犯します。

参考にしたサイトには、設定方法として、

①専用プラグイン「Simple Cloudflare Turnstile」を使う方法

②「Contact Form 7」の機能で直接設定する方法

の2通りが紹介されていました。

「ふむふむ、方法は2つあるのか。念のため、両方やっておけば万全だろう!」

なんと私は、説明をよく読まずに、この両方を設定してしまったのです。さらに、私のブログにはもともとスパム対策の定番プラグイン「Akismet」も導入済みでした。

つまり、私のブログ(WordPress環境)の中では、

- Simple Cloudflare Turnstile

- Contact Form 7の機能でTurnstileを直接設定(追加プラグインなし)

- Akismet

という3つのスパム対策機能が、それぞれ『自分がやる!』と張り合って、まるでケンカしているような状態になっていたのです。

その結果、テスト送信をすると表示されるのは、オレンジ色の枠で囲まれたエラーメッセージ。

※この枠の色がオレンジの場合は、後でプラグインの競合の疑いを示していたことを知りました。

入力内容に問題があります。確認して再度お試しください。

原因が、まさか自分の親切心(?)からくる「設定のしすぎ」だったとは…。一つずつプラグインを無効化して原因を探る中で、この事実に気づいた時、私はパソコンの前でため息をつきました。

結局、この問題は「1.Simple Cloudflare Turnstile」だけを無効化した後に削除することで解決しました。「2.Contact Form 7の機能でTurnstileを直接設定」は、追加プラグインをインストールしないで、Contact Form 7を保護する方法でした。余計なプラグインを増やさずに、もともとある機能で完結させる方が、今後のトラブルも減らせてシンプルだと考えたのです。

【今回の学び①】

機能を追加する際は、役割が重複しないか確認!「念のため」の重ねがけが、エラーの元になる。

【失敗談②】自分にも送る「CC設定」で苦戦した話

さて、なんとか送信エラーの沼から這い上がった私。次に取り組んだのは、お問い合わせをしてくれた読者の方への自動返信メールと、自分自身への控え(確認用メール)の設定です。

読者向けの自動返信はすぐに設定できたのですが、自分にも同じ内容を送る「CC」の項目が見当たりません。(CCとはカーボンコピーの略で、同じ内容の手紙の「写し」を別の人にも送るような機能です。)

これも調べてみると、答えは意外な場所にありました。「Contact Form 7」では、「追加ヘッダー」という欄に、特定の文字列を書き込むことでCCが設定できるのです。

具体的には、メール設定タブの中にある「追加ヘッダー」の欄に、 CC: 自分のメールアドレス と一行書き加えるだけ。

例: CC: your-email@example.com (your-email@example.com の部分を、ご自身のメールアドレスに書き換えてください)

たったこれだけで、お問い合わせがあると、読者への自動返信と同時に、私のメールアドレスにも同じ内容が届くようになりました。これは知らなければ絶対にたどり着けませんでしたね。

【今回の学び②】

「Contact Form 7」で自分に控えを送るには、「追加ヘッダー」に「CC: メールアドレス」と書き込む!

【失敗談③】「安全でないメール設定」警告が消えない原因

自動返信メールを設定する中で、また一つ、新たな問題にぶつかりました。 自動返信用の「メール(2)」の送信先に、お問い合わせしてくれた方のメールアドレスが入るよう [your-email] を設定したところ、画面にこんな警告が表示されたのです。

「安全でないメール設定が十分な防御策なく使われている。」

なんだか物騒な警告です。参考にしたサイトでは、「Cloudflare Turnstileを正しく設定すれば、この警告は消えます」と書かれていました。しかし、私の画面では一向に消える気配がありません。

「Turnstileの設定がどこか間違っているのか?」と何度も見直しましたが、問題は見つかりません。これも半ば諦めかけていたのですが…。

結論から言うと、この警告も、原因は悪戦苦闘①の「プラグイン3重設定」にありました。 あれだけ悩まされた複合エラーが解消されると、この物騒な警告も、まるで何事もなかったかのようにスッと消えてなくなったのです。問題の根っこは、すべて同じ場所にあったのですね。

【今回の学び③】

一つのエラーが、別の場所に思わぬ警告として現れることもある。まずは大きな原因から潰していくのが解決の近道。

【転ばぬ先の杖】もう一つの安心対策!メッセージ保存プラグイン「Flamingo」

ここまで数々のトラブルを乗り越え、ようやくお問い合わせフォームが完成しました。しかし、ここで私は重要な事実に気づきます。

「Contact Form 7は、メールの送信に失敗すると、受け付けたメッセージがどこにも残らず消えてしまう」

万が一、サーバーの不調などでメールが届かなかった場合、読者の方がせっかく送ってくれたメッセージは永遠に失われてしまうのです。これは怖い!

そこで、もう一つの安心対策として導入したのが「Flamingo」というプラグインです。これは「Contact Form 7」と全く同じ作者の方が作られており、連携もスムーズ。

これをインストールしておくだけで、送信されたすべてのお問い合わせが、WordPressの管理画面内にきちんと保存されるようになります。これで、メールが届かないという万が一の事態が起きても、メッセージを確認できるので安心です。まさに「転ばぬ先の杖」ですね。

まとめ:説明書はちゃんと読もう!失敗から学ぶブログ運営

今回は、「お問い合わせフォーム」一つを設置するために、私がどれだけ遠回りし、どんな沼にハマったかというお話でした。

【今回学んだ3つのポイント】

- プラグインの機能が重複しないよう、導入前に確認する

- エラーが出たら、まず設定の重複がないかチェックする

- 万が一に備えて「Flamingo」でメッセージを保存しておく

今回の最大の教訓は、「説明書は、きちんと読もう」という、あまりにも基本的なことでした。良かれと思ってやったことが、かえって事態を複雑にしてしまう。ブログ運営も、人生も同じかもしれませんね。

しかし、こうして自分で悩み、調べ、解決していく過程は、本当に刺激的で、ブログへの愛着を何倍にもしてくれます。

もしこの記事を読んでくださっているあなたが、同じように原因不明のエラーで悩んでいるなら、まずは「何か余計なことをしていないか?」と、ご自身のプラグイン設定を一度見直してみてください。私の失敗談が、あなたの沼からの脱出のヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。

今回の失敗も、自分で乗り越えたからこそ得られた貴重な経験です。あなたも、こうした日々の「やってみた!」を記録するブログを始めてみませんか?

私も最初は右も左も分からず手探りでしたが、初心者にも分かりやすい管理画面と、手厚いサポートがあった「ConoHa WING」のおかげでスムーズにスタートできました。あなたの挑戦を、心から応援しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント