皆さん、こんにちは!てつやです。

定年という人生の大きな節目を迎え、これまで「いつかやりたい」と先送りにしてきたアレコレに挑戦する日々を送っています。ブログの開設に始まり、趣味の車中泊の記事をいくつか投稿してきましたが、今回も、前回に続いて「PC・ガジェット」に関する話題をお届けします。

さて、皆さんはノートパソコンを使っていて、こんな風に感じたことはありませんか?

- 調べ物をしながらブログを書いていると、画面がウィンドウだらけでごちゃごちゃ…

- 地図を見ながら旅の計画を立てたいのに、いちいち画面を切り替えるのが面倒…

- 「あのファイルどこだっけ?」と、ウィンドウの裏を探してばかりで時間が過ぎていく…

何を隠そう、これらはすべて私の悩みでした。特に愛用のノートパソコンは画面が小さく、「もう歳だから、こんなものかな」と半ば諦めていたのです。しかし、ある機能と出会って、私のパソコン作業は劇的に快適になりました。

その名も「仮想デスクトップ」。

「仮想」なんて聞くと、何やら難しそうに感じますよね?ご安心ください。これはWindowsに標準で備わっている、とても簡単な機能なんです。まるで、魔法のようにパソコンの画面がもう一枚、もう二枚と増えていくような感覚。

今回の「やってみた!」では、この「仮想デスクトップ」の魅力と使い方を、私と同じように感じているであろうパソコン初心者の方や、シニア世代の仲間たちに向けて、私の実体験を交えながら、どこよりも分かりやすく解説していきたいと思います。この記事を読み終える頃には、きっとあなたも試してみたくてウズウズしているはずですよ!

はじめに:パソコン画面のごちゃごちゃ、諦めていませんか?

改めまして、てつやです。

定年を機に始めたこのブログ。文章を考え、写真を選び、情報を集める…いやはや、思った以上にパソコンと向き合う時間が増えました。特に私の相棒は、持ち運びに便利な13インチのノートパソコン。車中泊の旅先にも気軽に持っていける頼もしいヤツなのですが、一つだけ大きな悩みがありました。

それが「画面の狭さ」です。

例えばブログの記事を書くとき。参考資料のウェブサイトを開き、写真が保存されたフォルダを開き、そして文章を書くためのエディタを開く。あっという間に画面下部のタスクバーはアイコンで埋め尽くされ、画面上はウィンドウが重なり合って、さながら“満員電車”のような状態に…。

「えーっと、さっき見ていた資料はどのウィンドウだっけ?」 「この写真、どこに保存したかな…あ、この裏か!」

こんな風に、本来の作業とは関係のない「ウィンドウを探す」という作業に、貴重な時間を奪われていました。皆さんも、似たような経験はありませんか?「もっと大きなモニターがあれば…」なんて思いつつも、場所や予算を考えると、なかなか踏み出せない。そんなジレンマを抱えていました。

そんなある日、YouTubeでパソコンの便利機能を紹介する動画を眺めていた時のことです。現役時代に聞いたことのある「仮想デスクトップ」というキーワードが目に留まりました。

動画のタイトルには、「画面が増やせる?仮想デスクトップの使い方!」。

早速動画を視聴してみると、画面が小さい問題をもう1つ2つと画面を増やすことで解決する方法が分かりやすく解説されていました。

当時はピンとこなかったのですが、その動画の分かりやすい解説を見て「これだ!」と膝を打ち、とても便利な機能だとようやく理解できたのです。

そして、使ってみてビックリ。あんなに悩んでいた画面のごちゃごちゃが、嘘のようにスッキリしたのです。これは、私と同じように感じている多くの人に伝えなければ!そう思い、今回の記事を執筆するに至りました。前置きが長くなりましたが、さっそく「仮想デスクトップ」の世界を覗いてみましょう。

そもそも「仮想デスクトップ」って何?難しいこと抜きで解説します

目の前にあるのは1台でも、パソコンの中には複数の「机」を持つイメージ

「仮想デスクトップ」という言葉、初めて聞く方も多いかもしれませんね。 一言でいうと、「パソコンの中に、目には見えない作業用の机(デスクトップ)を複数用意できる機能」のことです。

少し想像してみてください。 今あなたが作業している物理的な机の上には、パソコンや書類、コーヒーカップが置いてあるとします。これが「1番目の机」です。

ここで「仮想デスクトップ」を使うと、今の机の上はそのままに、隣にもう一つ、まっさらな「2番目の机」を出現させることができるのです。さらに、「3番目の机」、「4番目の机」と、必要に応じて増やすこともできます。

- 1番目の机(デスクトップ1)では、ブログ執筆に集中する。

- 2番目の机(デスクトップ2)では、調べ物をするためにウェブブラウザをたくさん開いておく。

- 3番目の机(デスクトップ3)では、趣味の車中泊の計画を立てるために地図や宿のサイトを開いておく。

こんな風に、用途ごとに机を使い分けることができるのです。それぞれの机は独立しているので、1番目の机で作業しているときは、2番目や3番目の机に置いてあるものは見えません。だから、目の前の作業に集中できる。そして、必要になればショートカットキー一つで、隣の机へスッと移動できる。

まるで、書斎に作業用の大きな机と、趣味用の机が別々にあるような感覚。それを、たった1台のノートパソコンの中で実現できてしまうのが「仮想デスクトップ」なのです。

特別なソフトは不要!Windowsにもともと入っている標準機能です

「そんな便利な機能、何か特別なソフトをインストールしないといけないんじゃ…?」 そう思われるかもしれませんが、ご安心ください。

この仮想デスクトップは、Windows10やWindows11に標準で搭載されている機能です。ですから、追加でお金がかかることも、難しい設定をする必要も一切ありません。パソコンを買ったその日から、誰でもすぐに使い始めることができるのです。

知っているか、知らないか。ただそれだけの差で、パソコン作業の快適さが天と地ほど変わってしまう。まさに「灯台下暗し」とはこのことでした。

私が実感!仮想デスクトップを使い始めてからの「3つの感動」

理屈は分かっても、実際に使ってみてどうだったのか?が一番気になるところですよね。ここでは、私自身が「これは便利だ!」と膝を打った、3つの感動ポイントをご紹介します。

感動ポイント①:13インチの小さな画面が、まるで大きな机のように広々と使える!

これが最大のメリットかもしれません。 以前は、一つの画面に無理やり複数のウィンドウを並べていました。そうすると、一つ一つのウィンドウが小さくなってしまい、文字は読みにくいし、写真も全体像が掴みにくい。結局、頻繁にウィンドウを最大化したり元に戻したり…その繰り返しでした。

しかし、仮想デスクトップを導入してからは、そのストレスが完全になくなりました。

例えば、「デスクトップ1」ではブログの執筆画面を堂々と全画面表示。「デスクトップ2」には参考資料のウェブサイトを全画面表示。そして、キーボードをポンと押すだけで、二つの全画面表示が瞬時に入れ替わるのです。

これは、体感的にはモニターが2枚ある「デュアルモニター(デュアルディスプレイ)」環境に非常に近いです。ウィンドウを探す手間も、大きさを調整する手間もありません。13インチの小さな画面が、まるで27インチの大きなモニターになったかのような“広々とした感覚”。これは、一度味わうと本当に元には戻れませんよ。

感動ポイント②:アプリを「最大化」したまま切り替え!もうウィンドウの裏を探さない

ポイント①と少し重なりますが、これも本当に快適です。 特に、Excelで家計簿をつけながら、銀行のウェブサイトで入出金を確認する、なんていう場面。

以前は、Excelのウィンドウとブラウザのウィンドウを画面の左右に並べて表示していました。しかし、これでは両方とも表示領域が半分になり、横に長い表などは非常に見づらい。

仮想デスクトップがあれば、

- デスクトップ1:Excelを最大化して表示

- デスクトップ2:銀行のウェブサイトを最大化して表示

としておき、ショートカットキーで一瞬で行き来するだけ。常にアプリをフルサイズで使えるので、情報が見やすく、入力ミスも減りました。あの、ウィンドウの裏に隠れたアプリを探して、カチカチとクリックを繰り返していた時間は一体何だったのか…と思うほどです。

感動ポイント③:作業ごとに「空間」を分けると、不思議と頭の中もスッキリ整理される

これは、使い始めてから気づいた思わぬ効果でした。 物理的な机の上でも、仕事の書類と趣味の道具がごちゃ混ぜになっていると、どうにも集中できないことがありますよね。パソコンのデスクトップも同じで、様々なアプリやファイルが入り乱れていると、意識が散漫になってしまうようです。

そこで私は、以下のようにデスクトップを使い分けています。

- デスクトップ1(メイン作業用):ブログ執筆、メール返信など、その日必ずやる作業

- デスクトップ2(調べ物・情報収集用):ニュースサイト、趣味のサイトなど、ついつい脱線しがちなものを開いておく場所

- デスクトップ3(プライベート・趣味用):車中泊の計画、写真の整理、オンラインショッピングなど

こうすることで、「よし、ブログを書くぞ」という時はデスクトップ1に移動し、他の情報が目に入らない環境を作る。休憩時間に少しネットサーフィンをしたいな、という時はデスクトップ2へ。このように、作業空間を分けることが、気持ちの切り替え(スイッチ)にも繋がるのです。

画面が整理されると、頭の中も整理される。これは、定年後のゆったりとした時間を、より豊かに、そして集中して使うための、私なりの「思考の整理術」にもなっています。

初心者でも簡単!仮想デスクトップの始め方・使い方講座

「なんだか良さそうだけど、やっぱり操作が難しそう…」 そんな声が聞こえてきそうです。大丈夫です!ここからは、実際の操作方法を、一つずつ丁寧に解説していきます。一緒にやってみましょう。

まずは「タスクビュー」を開いてみよう!

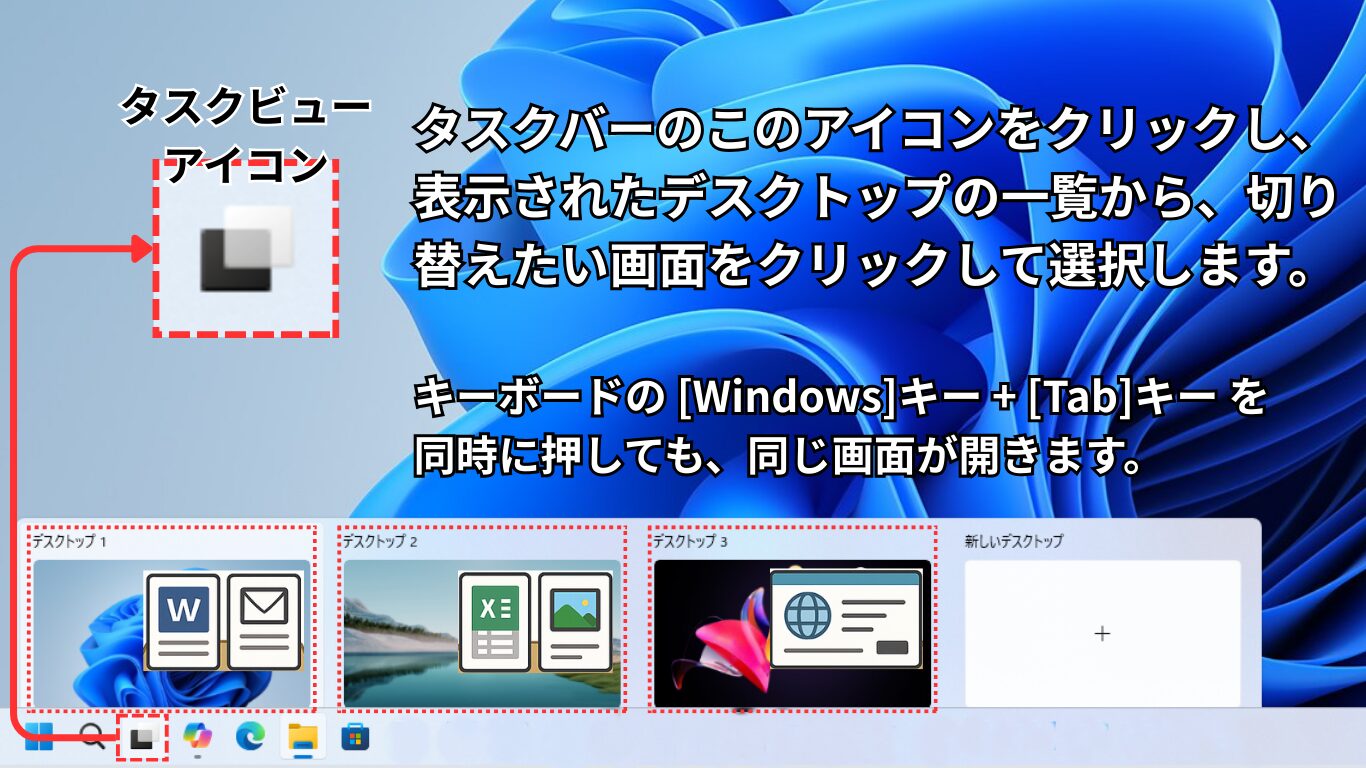

仮想デスクトップのすべての操作は、この「タスクビュー」という画面から始まります。 タスクバー(画面の一番下にある、アプリアイコンが並んでいる帯)を見てみてください。Windowsのロゴの隣あたりに、四角が重なったようなアイコンはありませんか?

これが「タスクビュー」のボタンです。これをクリックしてみてください。 もし見当たらない場合は、タスクバーの何もないところを右クリックし、「タスクビューボタンを表示」にチェックを入れると表示されます。

また、キーボードの [Windows]キー + [Tab]キー を同時に押しても、同じ画面を開くことができます。

タスクビューを開くと、現在開いているウィンドウが一覧で表示され、画面の下(または上)のあたりに「デスクトップ1」と表示されているのが分かるはずです。これが、今あなたが使っている机です。

新しいデスクトップを追加・削除する方法

では、いよいよ新しい机を追加してみましょう。 タスクビューの画面で、「デスクトップ1」の隣にある 「+ 新しいデスクトップ」 をクリックしてください。

たったこれだけです! 「デスクトップ2」という新しい机が誕生しました。簡単でしょう? 「デスクトップ2」をクリックすれば、まっさらなデスクトップ画面に移動します。壁紙は同じですが、先ほどまで開いていたアプリは何も表示されていないはずです。これで、心機一転、新しい作業を始められます。

元の「デスクトップ1」に戻りたいときは、もう一度タスクビューを開いて「デスクトップ1」をクリックするだけです。

不要になったデスクトップを削除したい場合は、タスクビューを開き、削除したいデスクトップにマウスカーソルを合わせると表示される「×」ボタンを押せばOKです。

これだけは覚えたい!便利なショートカットキー3選

毎回タスクビューを開いてマウスでクリックするのも良いですが、慣れてきたらぜひショートカットキーを使ってみてください。作業効率がさらに格段にアップします。 たくさんありますが、まずは以下の3つだけ覚えれば十分です!

- デスクトップを追加する: [Ctrl] + [Windows] + [D]

- 「D」はDesktopのDと覚えると良いでしょう。これを押した瞬間に、新しいデスクトップが作られて、そこへ移動します。

- 隣のデスクトップに移動する: [Ctrl] + [Windows] + [→] / [←]

- これが一番よく使うショートカットです。キーボードの矢印キーで、机から机へスイスイ移動できます。この快適さは癖になりますよ。

- 現在のデスクトップを閉じる: [Ctrl] + [Windows] + [F4]

- 今いるデスクトップが不要になったときに使います。閉じたデスクトップで開いていたアプリは、自動的に隣のデスクトップに移動してくれるので安心です。

最初は紙に書いてパソコンの横に貼っておくのがおすすめです。一日使えば、きっと指が覚えてくれます。

私もやりました…初心者がやりがちな失敗と対処法

便利な機能ですが、私も最初は少し戸惑いました。皆さんが同じ失敗をしないように、私の経験談をお話ししますね。

失敗談①:「あれ、あのアプリどこいった?」

新しいデスクトップを追加して作業に夢中になっていると、「はて、さっきまで開いていたはずのExcelはどのデスクトップだっけ?」と、プチパニックになることがありました。

対処法:

慌てずに「タスクビュー」([Windows] + [Tab])

を開きましょう。タスクビューを開けば、どのデスクトップでどのアプリが開かれているかが一目瞭然です。また、アプリのウィンドウを、別のデスクトップへドラッグ&ドロップで引っ越しさせることもできますよ。

失敗談②:「気づいたらデスクトップが10個に…」

ショートカットキー([Ctrl] + [Windows] + [D])が便利すぎて、ついつい押しすぎてしまい、気づいたらデスクトップが大量に作られていた…なんてことも。

対処法:

これもタスクビューで確認し、不要なものを「×」で閉じていけばOKです。

💡【初心者へのアドバイス】

いきなりたくさん作ると、かえって混乱してしまいます。まずは「デスクトップ1(メイン用)」と「デスクトップ2(サブ用)」の2つから始めてみましょう。これだけでも、作業効率は驚くほど変わります。慣れてきたら、ご自身の使い方に合わせて3つ、4つと増やしていくのがおすすめです。

まとめ:仮想デスクトップは、画面だけでなく「思考の整理術」でした

今回は、私のパソコンライフを劇的に変えてくれた「仮想デスクトップ」について、熱く語らせていただきました。

たかが画面の整理、されど画面の整理。 物理的な机の上が散らかっていると集中できないのと同じように、パソコンのデスクトップが整理されているかどうかは、作業の効率だけでなく、心の余裕にも大きく影響します。

- 画面の狭さという物理的な制約からの解放。

- ウィンドウを探すという無駄な時間の削減。

- 作業空間を分けることによる、思考の整理と集中力の向上。

仮想デスクトップは、単なるパソコンの便利機能というだけでなく、私たちシニア世代の新しい挑戦を、より快適に、より創造的にしてくれる「思考の整理術」でもあると、私は感じています。

「難しそう」という先入観を捨てて、まずは騙されたと思って試してみてください。「やってみたら手放せない!」、きっとそう感じていただけるはずです。

このブログを読んでくださったあなたのパソコンライフが、少しでも快適になるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。 さて、私もまた新しい「やってみた!」を探しに、車中泊の計画でも立てることにしますかね。もちろん、仮想デスクトップを使って!

【追伸】これから「ブログ」という新しい挑戦を始める仲間たちへ

今回の仮想デスクトップのように、快適な「作業環境」を整えることは、新しい挑戦を続ける上で本当に大切だと実感しています。

そして、それはブログを書くパソコンの環境だけでなく、読者が訪れるブログそのものの「土台(環境)」についても同じでした。

実は、私がこのブログを始めるにあたって、今回ご紹介した仮想デスクトップの使い方以上に頭を悩ませたのが、ブログの土台となる「レンタルサーバー」選びでした。

正直なところ、サーバーなんて言葉を聞いても「一体なんのことやら…」という状態で、まさにゼロからのスタートでした。

家を建てるのに、まず安心できる「土地」が必要なのと同じように、インターネット上に自分のブログ(家)を作るにも、そのデータを保管しておくための「土地(サーバー)」が不可欠なのだそうです。

そんな私が、たくさんのサービスを比較検討してたどり着き、今もこのブログで愛用しているのが「ConoHa WING(コノハウィング)」というレンタルサーバーです。

私がConoHa WINGを選んだ決め手は、とてもシンプルでした。

- 設定が分かりやすいこと:

私のようなパソコン初心者でも、マニュアルを見ながら迷わずブログを開設できました。 - 表示が速いこと:

せっかく書いた記事ですから、読みに来てくれた方を待たせることなく、スッと快適に表示してほしいですよね。その点で評判が非常に良かったのです。 - 信頼できること:

大切な思い出や記録を書き綴っていく場所だからこそ、運営会社がしっかりしていて安心できる、というのも大きなポイントでした。

「定年を機に、自分の趣味や経験を発信するブログを始めてみたい」

「今使っているブログの表示速度が少し気になっている」

もし、かつての私と同じように感じている方がいらっしゃいましたら、新しい挑戦のパートナーとして、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。私がそうだったように、きっとあなたの「やってみた!」を力強く後押ししてくれるはずですよ。

▼ 私のブログもこのサーバーで快適に動いています! 公式サイトはこちらから確認できます ▼

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント